85年前の今日、帝都は日本橋の白木屋百貨店で大火があった。

今日という日の歴史的出来事を調べてみると

1890年日本初の電話交換

1909山手線運転開始

1941戦艦大和竣工

1957夢の島ゴミ埋め立て始まる

1932年に白木屋の火災

日本初のビル火災だそうです。https://t.co/7iEfsbZVMN pic.twitter.com/m3fJDhRkfP

— ケイティーホームズ たぐち 渋谷桜丘町 (@kthtag) 2017年12月16日

この火事で有名な話として、「ビルから避難する女性従業員で裾の乱れを気にして落下した死者が多く、それ以降ズロースの着用の習慣がついた」という逸話がある。

とりあえず、当時の報道から追ってみることとしたい。

|

|

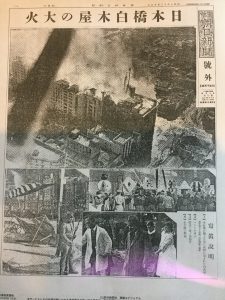

帝都の中心部で午前中に発生した大惨事であるだけに、号外が出されている。

また、玉電(現在の田園都市線)がストというニュースも一緒に号外として出ている。

写真面には火消しの纏も多く出ており、「江戸」を感じさせる。

翌日には、クリスマスの飾りの豆電球のスパークが、セルロイドの玩具に引火したことが原因ではないかと究明されている。

昭和初期の時点で、クリスマスを当て込んでデパートでは大売り出しが行われており、「Xマス」と言えばクリスマスの事だと分かるようにはなっていたようである。

現在にも伝わるズロースとのかかわりは、12月23日の朝日新聞家庭面で出てくる。

現在にも伝わるズロースとのかかわりは、12月23日の朝日新聞家庭面で出てくる。

家庭面なのは、主婦の生活やファッションに関する話題として出てくるからである。

ここには、白木屋の専務の談話として、家裁があったらどのような事を心がければよいかということについて書いてある。

たとえば、常識的な話として「階段に物を並べるのは火を誘発するので絶対にやめること」ということが書いてある。

これは、21世紀になってもなお守られておらず、2001年に44名の犠牲者を出した歌舞伎町ビル火災でも、4階のセクキャバで防火扉の所におしぼりやモップを置いていたために作動できなかったことが報じられている。

また、プラスチックが無かった昔、おもちゃの素材はセルロイドが主流だったようであるが、燃えると変なにおいがするのは何となく覚えている。

実家の炭火だった掘りごたつで、変な物が燃える匂いがすると、父が「セル(ロイド)臭いな」とよく言っていた記憶がある。

何より、見出しには「無責任な野次馬連の助言!」と書いている。

現代のTwitterのクソリプの例を挙げるまでもなく「助言」など邪魔である場合が多い。

それも、言う方は良かれと思っている所がたちが悪い。

他の記事としては、「夫を誘惑した年増女」などといった記事も見られる。

男尊女卑が当然であった時代、臆面なく男を誘惑するのは「年増女」のような玄人筋の女ぐらいだったのだろうか。

そして「ズロース」との関係を決定的にしたのが、12月28日の都新聞(現:東京新聞)である。

そして「ズロース」との関係を決定的にしたのが、12月28日の都新聞(現:東京新聞)である。

やはり家庭面の記事であった。

見出しには、「夫人よ、如何な場合もズロースを忘るな」とある。

死者が多かった原因として、以下のような記述がある。

それは白木屋の大火に当って猛火に遭われた女達が咄嗟の場合にロープまたは帯を繋ぎ合わせて落下運動を試みた瞬間、ズロースを穿いていぬために、下から煽られる風に裾が捲くれ「アッ」と言うて身づくろいする途端

両手がお留守となって命綱と言うべきものを放し、惨死したということを聞きました。我国伝統の本能的羞恥心の発露で・・・

要は、昔はパンツすら穿いてなかったので下から見放題だったということである。

でも今やパンツ自体が「見えてはいけないもの」になってるからな・・・

おしゃれほーむれす***

撮影オオォさん。

ぷちぷち衣装とダンボール住居はアポリアさん。

頭のブラともろ見えしてるパンツとかは私物。昔から箱に入るの好きだったな、と。 pic.twitter.com/LSa9eEF3nH

— (干)ナマダ(芋) (@namada00) 2016年10月21日

さて、85年経った今日、ちょっと現場に行ってみましょう。

場所は地下鉄日本橋駅のすぐ真上で、東急百貨店日本橋店すら閉店した現在は、コレド日本橋になっている。

場所は地下鉄日本橋駅のすぐ真上で、東急百貨店日本橋店すら閉店した現在は、コレド日本橋になっている。

(決死モデル:チームPみく)

正式には「日本橋一丁目三井ビルディング」というらしいが、テナントの入居は低調で、3階がまるまる空になったという、ピエリ守山も斯くやという事態にまでなったのだという。

そんなに地の利の悪い立地であろうか・・・?

ただ、銀座と違うのは、ここ以外に寄ろうと思う所がない、ということだろうか。

銀座であれば他にも百貨店などがあるのだが、ここはオフィス街で、今日も全然人がいなかった。

そういう前提に立ったテナント展開が必要だったということだろうか・・・?

ちなみに、お江戸日本橋がすぐ北にあるだけに、店の前の道路は国道15号線と1号線の重複区間となっている。

ちなみに、お江戸日本橋がすぐ北にあるだけに、店の前の道路は国道15号線と1号線の重複区間となっている。

15号線が上になっているのは、あくまでこちらが「第一京浜」で、1号線は「第二京浜」だからであろう。

ちなみに、お江戸日本橋の北は国道4号線(青森へ)、6号線(茨城経由で仙台へ)、14号線(千葉へ)、17号線(新潟へ)の重複区間、南は1号線(大阪へ)、15号線(第一京浜で横浜へ)、20号線(甲府へ)の起点となっているようである。

ついでに、「日本国道路原標」の前でも撮影してきたので御覧に入れたい。

典雅なポールが「東京市道路原標」。

典雅なポールが「東京市道路原標」。

その下にあるレリーフ状のものが「日本国道路原標」となる。

現在の道路法(昭和27年施行)では、道路原標は法的根拠を失い、この原標に関係なく道路の起終点を決めているのだというが、現在でも残っている所には残っているようである。

そしてまた、「昭和の大合併」以前の町村のままで残っていることが多く、なかなか興味深い調査対象となっているようである。

「道路原標が行く」というページも参照ありたい。