「太平洋と日本海を桜でつなごう」と言って2000本の桜を植えたという「さくら道」ももはや、JRバスは走らない。

「さくら」が公開された4年後の1998年には、1往復だけ残っていた名古屋直通の便が一宮木曽川IC〜美濃白鳥ICが高速道路経由となり、その4年後の2002年には、名金線そのものが廃止され、美濃白鳥自営も廃止となってしまったのだ。

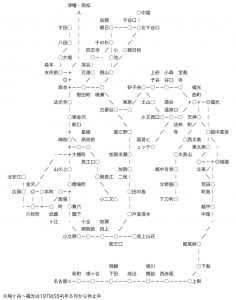

(路線図はふもふも館長のページより)

|

|

現在では、地元の白鳥交通というバス会社が、蛭ヶ野高原まで郡上市のコミュニティバス的なバスを走らせている。

そして、そこから先、去年までは牧戸までバスが走っていたところ、現在は廃止されたのだという。

仕方がないので、バスの全くない数キロは歩くしかない・・・

と、宿では中年女性が佐藤氏の夫人であるところの女将と何か話している。

女将は「駅まで乗っていく?」という。

80の坂を越えたこの女将さんが、駅までの近距離とはいえ、宿の前の落ち葉マークの軽自動車で乗せていくというのか?

池袋で上級国民による事故も発生したという折柄、好意を受けるべきかどうか迷ったが、さっきの中年女性が「乗って」という。

この中年女性は女将さんの姪であるという。

佐藤氏や映画のこともよくご存じであった。

「娘さんは近くに嫁いだのでよく手伝いに来る。昔は何十人客が来ても、2人だけで切り盛りしたものだ」と往時を振り返っていた。

そして美濃白鳥駅へ。

そして美濃白鳥駅へ。

車で乗せてくれた女将さんの姪は、長良川鉄道を「ディーゼル」と呼んでいた。

美濃白鳥の待合室はやたら寒い。

寒いので動き回っていた方がむしろ暖かいかもしれない。

それでホームに出てみると、ちょうど美濃太田行きが到着したところで、タブレットを柱に掛けていた。

「ディーゼル」の色はヤマト運輸のラッピングであった。

(決死モデル:チームWB小津麗)

程なくして、中尺のバスが来たが、これは回送車。

自治体の援助が入りまくったコミュニティバスの車両としてはやたら大ぶりのような気もしたが、蛭ヶ野高原への路線は、郡上市に合併される前は高鷲村という一つの自治体も通ったので、それなりに通学などの需要があるということであろうか。

歩く距離はなるべく短いほうがいいので、終点のひるがの高原スキー場まで乗ろうと思っていたが、昨夜女将と一緒に見た「さくら」によれば、日本海と太平洋の分水嶺には、本当に日本海と太平洋に注ぐ川の分岐点があるのだという。

同じ蛭ヶ野地区にあるというのであれば、ちょっとそこに寄ってみようか。

白鳥交通の中尺車は長良川鉄道沿いに国道136号線を走っていく。

北濃から先は単独区間となる。

途中、136号線から少し外れて、高須庁舎前(少し前までなら「高鷲村役場前」)を通っていく。

昔の国鉄バスであれば、そんなサービスなどせず国道上に「高鷲駅」でも置いただろうか。

果たしてバスは急峻な坂を登り、ひるがの高原へ。

そして分水嶺公園に到着する。

そして分水嶺公園に到着する。

(決死モデル:チームPさくら)

分水嶺が峰で隔てられているわけではなく、高原として日本海と太平洋に注ぐ川になっているというのは、かなり珍しいのではないだろうか。

また、周辺は売店や民宿やペンションが立ち並び、一つのリゾート地帯となっており「陸の孤島」というイメージはなかった。

ここの土産物店で、牛乳やチーズをしこたま買い込む。

酪農が盛んな地域でもあるようだった。

さて、ここからウォーキングの開始である。

牧戸へ行けるバスのある御手洗バス停までの4.8kmのコースとなる。

ちょうど分水嶺公園のあるこの辺りが、桜が満開に咲いていた。

ちょうど分水嶺公園のあるこの辺りが、桜が満開に咲いていた。

昨日民宿の女将から聞いたところでは、白鳥ではすでに散っているという。

桜のシーズンの短さを思わされる。

(決死モデル:チームPみく)

ところが、同じひるがの高原でも、バスの終点であるスキー場のあたりに行くとまだ蕾なのである。そんなことがあるのか。

スキー場を過ぎると、もうバスの便は全くない。

孤独に歩くだけである。

所々、かつてはバスの停留所であったであろう道路の切り欠きがあるのが物悲しい。

また、閉鎖されて廃墟となったホテルも多い。

そして歩道も無くなってツーリングのバイクをよけながら歩いていくと、高山市に入る。

そして歩道も無くなってツーリングのバイクをよけながら歩いていくと、高山市に入る。

ここが「美濃」と「飛騨」の境界となる。

温度計もあるが、何と11℃だという。

ここは岐阜〜高岡の国道156号線と、福井〜松本の国道158号線の重複区間であるという。つまり国鉄バス名金線は国道156線沿いの走るということになり、なおかつ越美北線の「越」と「美」を結ぶ区間は国道158号線ということになる。

そのような重複区間は、国鉄バスの駅がある牧戸まで続く。

・・・と、ゆるやかな右カーブの向こうにバス停が見えてきた。

翼よ!あれがバス停だ!とリンドバーグ少佐のような事を言ってみる。

そのバス停とは高山市のコミュニティバス「のらマイカー」の御手洗バス停。

そのバス停とは高山市のコミュニティバス「のらマイカー」の御手洗バス停。

世が世なら国鉄バスのバス停であったであろう。

周囲には農家が数件ある程度である。

(決死モデル:チームY間宮)

ここから12:10のバスがあり、旧荘川村を縦断している。

それまで1時間弱時間があるので、チューリップの花壇に腰を下ろしてブログをつけていることにしたい。

WiMAXは入らないが、ドコモであれば入るので、スマホでgoogle keepを操りながらのブログ編集となる。

最近は何でもかんでもクラウド化だ。ただしネットに繋がることが絶対的な条件になるので、本当に大切なものは手元に置いておくしかない。

程なくして、乗用車とはまた違うエンジン音が聞こえてきたと思ったら、白に緑の濃淡の濃飛バスのマイクロバスがやってきた。

あれこそが高山市の「のらマイカー」であり、濃飛バスが運行を受託しているようだった。

その「のらマイカー」に乗って10分とおかず、かつての国鉄バスの牧戸駅に到着。

その「のらマイカー」に乗って10分とおかず、かつての国鉄バスの牧戸駅に到着。

旧荘川村の中心であり、バス駅をそれなりに貴重なものとして保存していく気運があるようである。

(決死モデル:チームTヤギー)

保存とは言っても駅舎は比較的新しく昭和54年の建築。つまり「桜の車掌」佐藤良二氏を知らない世代ということになる。

ついでに言うと、その佐藤氏の夫人である昨晩の民宿の女将は、牧戸を「まきど」と、「き」を強調して発音していた。

牧戸から先は、13:54の高山行きの濃飛バスがある。

それまで1時間強あるので、どこかしらで時間を潰さないといけない。

ところで、この荘川もまた郡上市同様の蕎麦どころであり、蕎麦焼酎が製造されているようだった。

堂々と「どぶろく」と看板がかけてあるが、かつては徴税官も来れないような物凄い山奥であっただろうか。

牧戸駅に隣の喫茶店が営業しているようだったので、入って休むことに。

牧戸駅に隣の喫茶店が営業しているようだったので、入って休むことに。

古民家風で広いが暖房が全く入っていない店内で、350円でコーヒーを頼むと、お菓子が豪勢に付いてきた。

そればかりか「モーニングと同じだから」と、トースト、目玉焼き、ソーセージまで付いてきた。

さすがは東海地方の喫茶店である。このサービスは凄い。

「どこから来たの」

「東京です」

「ここからどこ行くの」

「東京に戻ります」

「東京に戻るなら牧戸から名古屋に直接行くバスがあるよ。牧戸駅とは少し違う乗り場だけど」

「え?」

そう思って調べてみると、名古屋〜白川郷のバスが走っているようだが、現在はひるがの高原(高速道路上)や白川郷には停車しても、牧戸には止まらないようである。(岐阜バスホームページ)

結局、高山を経由するほかはなさそうである。

高山行きはコミュニティバスではなく、濃飛バスの直営路線であるが、車両はさっきの「のらマイカー」と同じマイクロバスだった。

同じ高山市内とは言っても峠越えがあるようで、坂道を登っていく。

途中、道の駅があって名古屋方面への岐阜バスも止まるようだった。

時刻を調べてみようと思ったがそんな時間もなく出発することに。

結局は高山へ、ということになりそうだった。

峠のトンネルをくぐり、太平洋へ注ぐ飛騨川の流域となる旧来の高山市内へ入る。

そして小一時間も乗ったところで、高山濃飛バスセンターとなる。

バスセンターとは言ってもつまり高山駅前ということ。

濃飛バスセンターには、高山に伝わる人形「さるぼぼ」の形の濃飛バスのゆるキャラがあったり、外貨交換機まであったりする。今や白川郷は世界的な観光地なのだ。

濃飛バスセンターには、高山に伝わる人形「さるぼぼ」の形の濃飛バスのゆるキャラがあったり、外貨交換機まであったりする。今や白川郷は世界的な観光地なのだ。

(決死モデル:チームRスマレ)

さて、「ひだ」と新幹線を乗り継いで東京へ・・・と思ったが、高山から松本へ行くバスがあるという。

松本へ行けば「あずさ」がある。

高山〜東京間の移動ルートとしては面白いかもしれない。

ということで、新幹線のEX予約はキャンセルして、松本までの3190円の切符を買い求め、JR東日本のえきねっとで松本〜立川の「あずさ」を予約する。

松本行きのバスは、濃飛バスとアルピコ交通の共同運行ということであったが、今回乗る16:50のバスはアルピコ車だった。

松本行きのバスは、濃飛バスとアルピコ交通の共同運行ということであったが、今回乗る16:50のバスはアルピコ車だった。

アルピコ交通といえば、特急「あずさ」との競争が激しい新宿〜松本間の高速バスを持っている。それでWi-Fiが当然のように使えたり、電源まであったりするのだが、電源は使えなかった。

ただしWi-Fiは使えたので、心置き無くブログをまとめることができる。

19:15に松本に到着するまでの2時間25分の行程で、途中平湯温泉で休憩があるという。

このバスにはトイレはなかった。

そして長野県境に近い奥飛騨の平湯温泉バスターミナルに到着。

そして長野県境に近い奥飛騨の平湯温泉バスターミナルに到着。

バスターミナルは観光施設の1階の表を間借りした、鉄道駅と別棟にしない国鉄バスの接続駅のような形態になっている。

乗り場は3番ぐらいまであり、松本や高山のほか、神岡まで走る便もある。

(決死モデル:チームTエリー)

ここで10分の休憩となるが、あくまで17:50発を守りたいようで、事実上7分程度の休憩。

この中でトイレと決死撮影を済ませてしまうことにする。

そして17:50に再び発車。

現在の高山〜松本間は野麦峠ではなく安房峠となるが、それすらもトンネルをぶち抜き安房トンネルとなり、通年運行を可能にしている。

トンネルを抜けて長野県に入ると、随分と雄大なダム湖が左手に見える。

これは奈川ダムであった。

そしてすっかり暗くなった頃に、松本市内に入る。

そして松本バスターミナルに到着。

そして松本バスターミナルに到着。

濃飛バスセンターと同じで、駅前にありながらも独立した名称となっている。

鉄道への依存が低い土地ほどこのような名乗り方をするのだろうか。

その割には、山田線を完全に食っている岩手県北バスは、今なお「宮古駅前」を名乗っているが。

(決死モデル:チームPメイ)

さて、信州信濃に来たので、更科そばを食べたい。

駅の中だけでも2〜3店舗ある。

その中で立ち食いそばを選んで食べる。

単なる立ち食いそばでも本場だけあって腰が強い。というか半煮えなだけか・・・?

ともかくも、えきねっとで予約した立川までの「あずさ」の切符を券売機で受け取り、スタバで昨日の分のエントリをアップする。

いい時間になったので、ホームへ行って「あずさ」に乗る。

いい時間になったので、ホームへ行って「あずさ」に乗る。

向こうにはアルピコ交通の電車が止まっている。

京王井の頭線の3000系【ステンプラカー】をパノラミックウィンドウにした金のかかっている車両であるが、現在はかつての日車標準車だった頃の色にリバイバル塗装をしている。

そして20:10の定刻にあずさ36号は発車。

車内で何をして過ごすかといえばこのエントリを一生懸命付けている。

ところで、このE353系は電源が当然のように取れるはずで、事実繋ぐと充電中のマークが出る。

しかしiPadは減るばかりだし、スマホも3〜4%から全然変わらない。

こりゃどうしたことだろう。あまりにも電流が弱すぎるのか?

バッテリーに繋いだ方がよほど充電できたというほどである。

そして立川に到着し、中央線快速に乗り換える。

そして立川に到着し、中央線快速に乗り換える。

・・・とは言っても、中央線はすでに快速は終わっていて、全ての電車が各駅停車となっている。

いずれにしても西国分寺までは快速だって各駅停車である。

(決死モデル:チームTレナ)

そして西国分寺から武蔵野線に乗って新八柱を目指す。

そんなバスの旅行だった。

(文字数ランキング38位、3.6パーセンタイル)