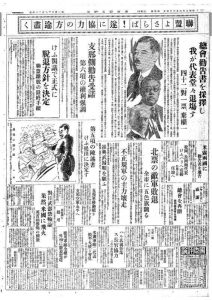

昭和8年2月24日、スイスはジュネーブで行われた国際聯盟総会にて。

リットン調査団の報告書に基づいた対日勧告書(満州国を国家承認せず、国際管理下に置くこと)が賛成42、反対1、棄権1の圧倒的多数で採択されると、大日本帝国の全権代表として出席していた松岡洋右は憤然として退場、翌25日の東京朝日新聞では「我が代表堂々退場す」という今日残る名文句の見出しで報じられることとなった。

リットン調査団の報告書に基づいた対日勧告書(満州国を国家承認せず、国際管理下に置くこと)が賛成42、反対1、棄権1の圧倒的多数で採択されると、大日本帝国の全権代表として出席していた松岡洋右は憤然として退場、翌25日の東京朝日新聞では「我が代表堂々退場す」という今日残る名文句の見出しで報じられることとなった。

ところで、この見出しでは「聯盟よさらば!」とあるが、国際聯盟の脱退を政府として決定したのは3月8日、それを国際聯盟に通告したのは27日であるという。

当方としても現在話題となっている百田某同様、Wikipediaで見る以上の近代史に関する知識は持ち合わせていないのだが、この後の日本の国際的孤立を象徴する出来事となったこの「堂々退場す」にしても、その前段階の「十字架上の日本」という、日本の立場を述べた英語の演説は、松岡のその英語力が英仏など各国の代表に好評ではあったという。

さて、その頃の「義手と義足の昭和史」はどうなっていたか。

戦前期、手足の切断原因と言えば何と言っても戦争であっただろう(統計データがあれば教えてください)。

この当時の日本の状況と言えば、孤立を深めてはいたものの盧溝橋事件の4年前、まだ日中戦争がはじまっているわけではない。

それでも、昭和6年9月18日の柳条湖事件など、局地的な戦闘は勃発しているという状況であった。

さて、「我が代表堂々退場す」から10か月が経過した昭和8年12月13日の、やはり東京朝日新聞では「気の毒な傷病兵に更生の福音 日本人向きの義手義足」という記事が掲載されている。

さて、「我が代表堂々退場す」から10か月が経過した昭和8年12月13日の、やはり東京朝日新聞では「気の毒な傷病兵に更生の福音 日本人向きの義手義足」という記事が掲載されている。

大日本帝国憲法では国民に対して徴兵の義務が課せられ、大陸では(後年ほどではないにしろ)戦火にさらされているという状況で、義手義足はそれなりにニュースバリューのあるテーマであっただろう。

どの国でも、傷病兵のケアというのはそれなりに国で手厚く行っている。フランスの廃兵院にしても然りである。それで大日本帝国でも戸山ヶ原の軍医学校でも整形外科教室を設置し、義肢の研究を行っていたようである。

曰く「それまでの義肢はヨーロッパ型の模倣に過ぎなかったが、日本人の体力と生活に適合したものを作ることに努め、指が曲がらなくて筆が持てぬ者には持てるようにした。これで字も書き煙草も吸えるようになった。一時期は絶望して自殺を考え断食するに至ったものも、この発明により更生したなどの美談」・・・ということがあったようで、義肢のみならず補装具についても研究がなされていたようである。

而して、これらの義肢にどのような新規性があるのかという所までは、この記事からは読み取れなかったが・・・

また、左側の記事では新聞社として「同情週間」として、貧困にあえぐ人をクローズアップして義援金を求めている。

現在で言う「24時間テレビ」のように、お涙頂戴の内容であったようだが、福祉そのものが貧困であった時代、それなりに効果的なものではあったのだろうか。

-150x96.png)