目次

近未来の奇病——「ヴィーナス児」出現の衝撃

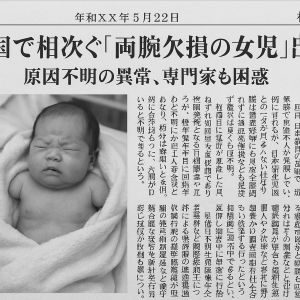

発端

20XX年、日本全国の病院で、両腕が欠損した状態で生まれる女の子の報告が急増。

20XX年、日本全国の病院で、両腕が欠損した状態で生まれる女の子の報告が急増。

• 男児には見られず、すべてが女児であることが共通点。

• 両腕が肩から存在しないケースが多く、遺伝子異常・感染症・薬剤などの原因は不明。

• 最初は地域限定の異常と見られていたが、やがて全国で報告され、世界的にも数例が報告され始める。

医療・科学界の対応

• 厚生労働省と大学病院の研究機関が緊急調査チームを立ち上げ、ゲノム解析や環境調査を開始。

• 厚生労働省と大学病院の研究機関が緊急調査チームを立ち上げ、ゲノム解析や環境調査を開始。

• AIを活用した母体の生活履歴分析や、出生記録との照合などが行われるが、原因は特定できず。

• 女児のみという極端な性差が、科学的にも大きな謎として扱われる。

社会と報道の反応

• SNSやニュース番組で次第に取り上げられ、「令和のサリドマイド事件」と呼ばれるようになる。

• SNSやニュース番組で次第に取り上げられ、「令和のサリドマイド事件」と呼ばれるようになる。

• 妊婦の不安が急激に高まり、出産控えや出生前診断の依存が社会問題に。

• あるテレビ局が放送したドキュメンタリー番組の中で、腕のない赤ん坊を「まるでミロのヴィーナス像のようだ」と表現。

• この放送が反響を呼び、翌日以降SNS上で「ヴィーナス児」という呼称が拡散される。

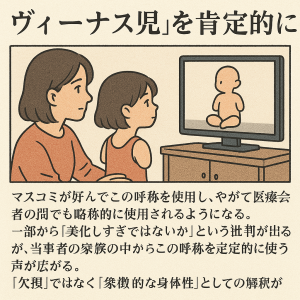

「ヴィーナス児」という呼び名の定着

• マスコミが好んでこの呼称を使用し、やがて医療関係者の間でも略称的に使用されるようになる。

• マスコミが好んでこの呼称を使用し、やがて医療関係者の間でも略称的に使用されるようになる。

• 一部から「美化しすぎではないか」という批判も出るが、当事者の家族の中からこの呼称を肯定的に使う声が広がる。

• 「欠損」ではなく「象徴的な身体性」としての解釈が注目され、国内外のフェミニズムや障害研究の文脈で議論が深まる。

政府・制度的対応

• 内閣に「ヴィーナス児問題対策本部」が設置される。

• 内閣に「ヴィーナス児問題対策本部」が設置される。

• 妊婦健診体制の見直しと、ヴィーナス児を持つ家庭への特別支援制度の創設。

• 福祉用義手・ロボットアーム開発に予算がつき、ベンチャー企業が続々と参入。

• 教育現場でも「上肢欠損児向けのICTカリキュラム」などが急速に整備される。

当事者たちの社会進出

• 成長したヴィーナス児たちがSNSやメディアに登場し、自らの経験を語るようになる。

• 成長したヴィーナス児たちがSNSやメディアに登場し、自らの経験を語るようになる。

• 一部は義手をつけず、**あえて「ヴィーナスのまま」**の姿でモデル・芸術家・YouTuberなどとして活躍。

• ヴィーナス児を主人公にした映画やアニメが制作され、「新しい身体の時代」が始まるとさえ言われる。

結末の可能性

• 原因は依然として不明のままだが、出生数は徐々に減少し、社会は受容と共存の方向へ。

• 原因は依然として不明のままだが、出生数は徐々に減少し、社会は受容と共存の方向へ。

• ヴィーナス児たちは、奇形の象徴ではなく、「新たな人間の姿」として社会の中で自らの居場所を作り始めている。